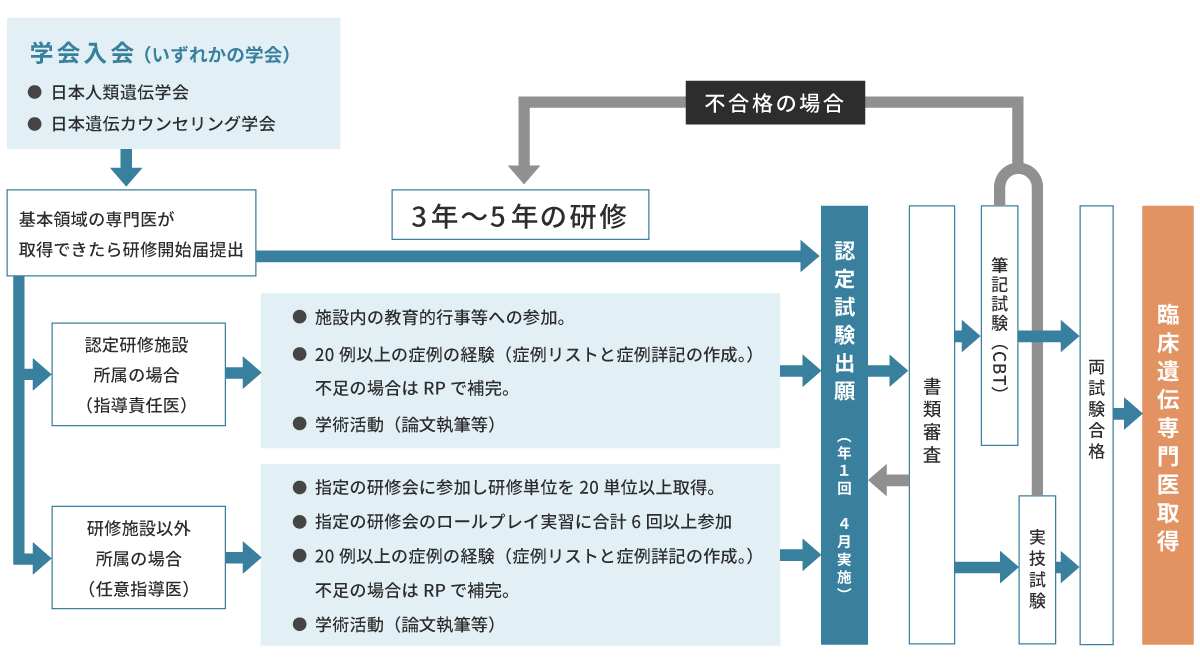

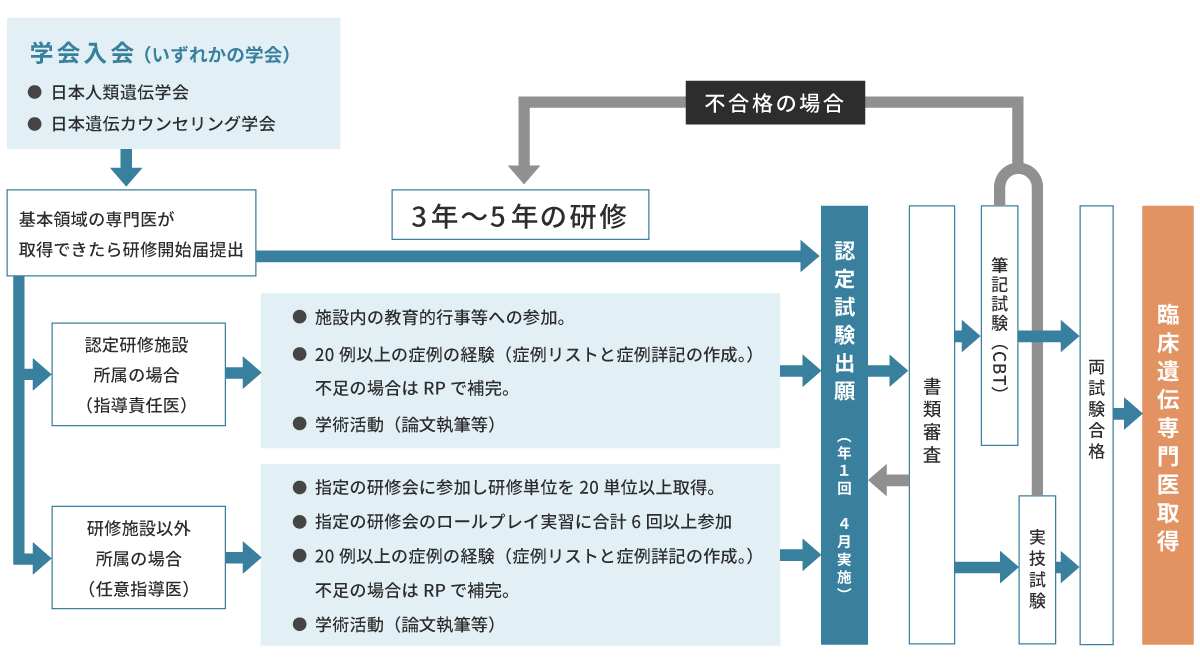

1991年に開始された日本人類遺伝学会臨床遺伝学認定医制度と、1996年に開始された日本遺伝カウンセリング学会遺伝相談認定医師カウンセラー制度は、2002年4月1日より統一化され、臨床遺伝専門医制度(以下、専門医制度)として施行されることになりました。

以下の解説は、これから臨床研修を積んで臨床遺伝専門医になろうとしている方々のために作成しました。専門医制度の基本精神と制度の大要をよく理解し、多くの方々が臨床遺伝専門医を志してくださるよう希望します。

1991年に開始された日本人類遺伝学会臨床遺伝学認定医制度と、1996年に開始された日本遺伝カウンセリング学会遺伝相談認定医師カウンセラー制度は、2002年4月1日より統一化され、臨床遺伝専門医制度(以下、専門医制度)として施行されることになりました。

以下の解説は、これから臨床研修を積んで臨床遺伝専門医になろうとしている方々のために作成しました。専門医制度の基本精神と制度の大要をよく理解し、多くの方々が臨床遺伝専門医を志してくださるよう希望します。